André Arcin

André Arcin

Histoire de la Guinée Française : Rivières du Sud — Fouta Dialo — Région du Sud Soudan. Editions Challamel. 1911. 742 pages

« Les famines, les dissensions civiles, les guerres partagent souvent les tribus

et en dispersent les groupes à des centaines de kilomètres les uns des autres. »

(E. Reclus, Algérie.)

Jadis coulaient des fleuves, croissaient des forêts dont les troncs pétrifiés se voient. Les boeufs de charge traversaient lentement le désert. »

(E. Reclus, Tunisie.)

Influence de la topographie de la Guinée sur son histoire

Bien que la constitution de la Guinée française en colonie autonome soit tout à fait contemporaine et qu'elle ait été complétée par des adjonctions successives de territoires très distincts, les uns des autres, la formation de cet organisme administratif français n'est pas le fait du hasard ou de la fantaisie du pays protecteur.

Sa raison d'être est tout entière dans l'existence du massif du Fouta-Dialo. La topographie si particulière de ce haut plateau assure l'autonomie de la Guinée, et si, dans la suite des temps, un gouvernement voulait affirmer l'union complète de ce pays avec les régions voisines, cette absorption ne pourrait se faire qu'au profit de la Guinée, où devrait s'élever, comme le prévoyait Faidherbe, la capitale du Soudan occidental.

Du jour où les Etats européens ont créé des établissements à demeure dans la région côtière dite des Rivières, la vie et la prospérité de ces comptoirs dépendaient de la possession du grand plateau intérieur. La Guinée sans le Fouta était une misérable petite colonie sans avenir : aussi une lutte acharnée s'engagea-t-elle avec Sierra-Leone, protectorat anglais qui avait, lui aussi, le plus grand intérêt à affermir son influence au Fouta. Comment l'Angleterre laissa passer le moment de la victoire est l'histoire même de la Guinée française.

Moussa Fofana est un vieux routier de l'enseignement. Originaire de Nara et installé à Koutiala où nous l'avions connu, l'ex Conseiller Pédagogique est à la retraite de nom puisqu'il est Formateur au Collège Moderne de Sincina. Vous aviez découvert plusieurs de ses œuvres dans ses colonnes. Notre collaborateur animera désormais une rubrique intitulée « POINT D'HISTOIRE » qui servira de repère pour notre génération.

Moussa Fofana est un vieux routier de l'enseignement. Originaire de Nara et installé à Koutiala où nous l'avions connu, l'ex Conseiller Pédagogique est à la retraite de nom puisqu'il est Formateur au Collège Moderne de Sincina. Vous aviez découvert plusieurs de ses œuvres dans ses colonnes. Notre collaborateur animera désormais une rubrique intitulée « POINT D'HISTOIRE » qui servira de repère pour notre génération. POINT D’HISTOIRE (Le SEGOVIEN du 23 MARS 07)

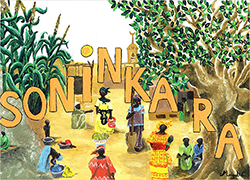

POINT D’HISTOIRE (Le SEGOVIEN du 23 MARS 07) Les sources orales font-elles des femmes les grandes muettes ? Au primat de l'écrit comme moyen de connaissance du passé, héritage de l'histoire positiviste, a succédé l'évidence du recours à l'éventail le plus large possible de sources. Les traditions et enquêtes orales ont ainsi acquis leurs lettres de noblesse, en particulier pour l'étude des sociétés de l'oralité1. Cet important acquis méthodologique, novateur en lui-même, comporte cependant bien souvent un aspect conservateur et réducteur : la parole est donnée aux hommes en tant que producteurs et véhicules de traditions historiques. Cette restriction, non seulement à un « genre » mais bien souvent à une fraction des hommes i.e. les historiens officiels au service des dirigeants, notamment les dits « griots » de l'Afrique de l'ouest, est vivement contestée par Mamadou Diawara2. Il fut un des premiers historiens à interroger le savoir auparavant négligé non seulement des femmes mais aussi des catégories sociales peu sollicitées. Travaillant sur sa propre société, les Soninko du Mali, il s'est efforcé de restituer aux femmes leur place dans les témoignages du passé et ceci dans toutes les couches sociales. La société soninke présente en effet une structure très complexe, hiérarchisée, opposant diverses catégories de libres à la strate elle-même variée des gens de condition servile. Plutôt que de rentrer dans le détail de l'organisation sociale et des divers types de savoir, je souhaiterais tirer des recherches de M. Diawara des enseignements de portée plus générale. Le premier serait d'ordre méthodologique : l'accès aux domaines des femmes pour un homme n'est pas toujours aisé et suppose parfois des détours car l'historien ne peut réaliser lui-même toutes les enquêtes.

Les sources orales font-elles des femmes les grandes muettes ? Au primat de l'écrit comme moyen de connaissance du passé, héritage de l'histoire positiviste, a succédé l'évidence du recours à l'éventail le plus large possible de sources. Les traditions et enquêtes orales ont ainsi acquis leurs lettres de noblesse, en particulier pour l'étude des sociétés de l'oralité1. Cet important acquis méthodologique, novateur en lui-même, comporte cependant bien souvent un aspect conservateur et réducteur : la parole est donnée aux hommes en tant que producteurs et véhicules de traditions historiques. Cette restriction, non seulement à un « genre » mais bien souvent à une fraction des hommes i.e. les historiens officiels au service des dirigeants, notamment les dits « griots » de l'Afrique de l'ouest, est vivement contestée par Mamadou Diawara2. Il fut un des premiers historiens à interroger le savoir auparavant négligé non seulement des femmes mais aussi des catégories sociales peu sollicitées. Travaillant sur sa propre société, les Soninko du Mali, il s'est efforcé de restituer aux femmes leur place dans les témoignages du passé et ceci dans toutes les couches sociales. La société soninke présente en effet une structure très complexe, hiérarchisée, opposant diverses catégories de libres à la strate elle-même variée des gens de condition servile. Plutôt que de rentrer dans le détail de l'organisation sociale et des divers types de savoir, je souhaiterais tirer des recherches de M. Diawara des enseignements de portée plus générale. Le premier serait d'ordre méthodologique : l'accès aux domaines des femmes pour un homme n'est pas toujours aisé et suppose parfois des détours car l'historien ne peut réaliser lui-même toutes les enquêtes.