La migration des ressortissants de la Vallée du Fleuve Sénégal a suscité l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, décrivent l'ampleur démographique et historique de ce phénomène. Il était intéressant un peu plus de dix ans après l'enquête réalisée en 1982 par l'OCDE et le CILSS et présentée par Condé et Diagne (1986), d'observer les conséquences des migrations sur les structures démographiques des populations des zones d'origine. L'analyse des structures familiales permettra en outre d'appréhender la fréquence des divisions ou des regroupements familiaux dans un milieu fortement migrant.

La migration des ressortissants de la Vallée du Fleuve Sénégal a suscité l'intérêt d'un grand nombre de chercheurs qui, depuis une trentaine d'années, décrivent l'ampleur démographique et historique de ce phénomène. Il était intéressant un peu plus de dix ans après l'enquête réalisée en 1982 par l'OCDE et le CILSS et présentée par Condé et Diagne (1986), d'observer les conséquences des migrations sur les structures démographiques des populations des zones d'origine. L'analyse des structures familiales permettra en outre d'appréhender la fréquence des divisions ou des regroupements familiaux dans un milieu fortement migrant.

Dans le cadre du programme « Migrations Internationales en Afrique de l'Ouest » de l'ORSTOM - Dakar, nous avons choisi d'enquêter dans des villages(') de la zone de Bakel, connue pour être la zone d'émigration vers la France la plus importante du Sénégal et d'une émigration africaine non négligeable (Kane et Lericollais, 1975). Ensuite, des monographies de ces villages ont été effectuées (collaboration entre le CERPAA et l'Université de Saint-Louis du Sénégal) et ont permis de collecter une base de données de 300 ménages, exploitée ici.

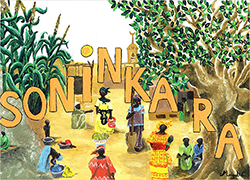

Les matériaux de cet article ont été recueillis au cours d’une mission sociologique du Centre National de la Recherche Scientifique et du Musée Royal de l’Afrique Centrale (Tervuren), effectuée dans le Dyahunu (Mali), en pays Soninké, de novembre 1964 à décembre 1965. La société Soninké, étudiée dans son ensemble, fera l’objet d’un ouvrage à paraître aux éditions de l’institut de sociologie (Bruxelles). Nous nous limitons ici à l’exposé d’un sujet particulier, l’organisation sociale –traditionnelle et actuelle – du travail agricole, sujet que, de son côté, nous destinons à un traitement systématique à partir de plusieurs types d’ethnies d’Afrique occidentale.

Les matériaux de cet article ont été recueillis au cours d’une mission sociologique du Centre National de la Recherche Scientifique et du Musée Royal de l’Afrique Centrale (Tervuren), effectuée dans le Dyahunu (Mali), en pays Soninké, de novembre 1964 à décembre 1965. La société Soninké, étudiée dans son ensemble, fera l’objet d’un ouvrage à paraître aux éditions de l’institut de sociologie (Bruxelles). Nous nous limitons ici à l’exposé d’un sujet particulier, l’organisation sociale –traditionnelle et actuelle – du travail agricole, sujet que, de son côté, nous destinons à un traitement systématique à partir de plusieurs types d’ethnies d’Afrique occidentale. Les Soninké sont un peuple acquis, depuis très longtemps, au système de la hiérarchisation sociale qui met chaque membre de la communauté, chaque clan, chaque famille dans une place bien déterminée. Le respect de cette organisation hiérarchique en milieu soninké était (est) strictement rigoureux, malgré l’ouverture des Soninké au monde « moderne ». Dans cette réflexion, notre ambition n’est nullement de faire une étude exhaustive. Mais il s’agit, de fait, de donner une idée de la manière dont les Soninké s’organisaient (s’organisent) au quotidien. Dans cette étude, le temps ne nous permet pas d’entrer dans certains détails. Cependant, à la fin de notre analyse, nous donnerons quelques indications bibliographiques pouvant permettre, pour ceux et celles qui désirent aller un peu plus loin, d’approfondir leur connaissance.

Les Soninké sont un peuple acquis, depuis très longtemps, au système de la hiérarchisation sociale qui met chaque membre de la communauté, chaque clan, chaque famille dans une place bien déterminée. Le respect de cette organisation hiérarchique en milieu soninké était (est) strictement rigoureux, malgré l’ouverture des Soninké au monde « moderne ». Dans cette réflexion, notre ambition n’est nullement de faire une étude exhaustive. Mais il s’agit, de fait, de donner une idée de la manière dont les Soninké s’organisaient (s’organisent) au quotidien. Dans cette étude, le temps ne nous permet pas d’entrer dans certains détails. Cependant, à la fin de notre analyse, nous donnerons quelques indications bibliographiques pouvant permettre, pour ceux et celles qui désirent aller un peu plus loin, d’approfondir leur connaissance. En cette fin du XXe siècle, l’Afrique est en proie à un processus de changement socio-économique rapide. Au plan économique, l’application de réformes à travers les programmes d’ajustement structurel se généralise, conséquence de l’échec des options et des stratégies en matière de développement socio-économique héritées de la colonisation. L’élan d’enthousiasme suscité, à l’aube des indépendances, par la planification du développement socio-économique a laissé place à la désillusion. Dans l’ensemble, le bilan économique est désastreux. Selon Amin (1990 :13), la croissance du PIB par être pour l’ensemble des économies africaines n’a été que de 1,3 % par an au cours de la décennie 1960, de 0,8 % pendant la décennie suivante. Elle descendra à moins de 0,8 % dans les cinq premières années de 1980. Ainsi, non seulement la croissance, tant espérée, du produit national a été limitée, mais sa répartition n’a privilégié que quelques couches au détriment de la majorité de la population.

En cette fin du XXe siècle, l’Afrique est en proie à un processus de changement socio-économique rapide. Au plan économique, l’application de réformes à travers les programmes d’ajustement structurel se généralise, conséquence de l’échec des options et des stratégies en matière de développement socio-économique héritées de la colonisation. L’élan d’enthousiasme suscité, à l’aube des indépendances, par la planification du développement socio-économique a laissé place à la désillusion. Dans l’ensemble, le bilan économique est désastreux. Selon Amin (1990 :13), la croissance du PIB par être pour l’ensemble des économies africaines n’a été que de 1,3 % par an au cours de la décennie 1960, de 0,8 % pendant la décennie suivante. Elle descendra à moins de 0,8 % dans les cinq premières années de 1980. Ainsi, non seulement la croissance, tant espérée, du produit national a été limitée, mais sa répartition n’a privilégié que quelques couches au détriment de la majorité de la population.  Marie Rose Moro, ethnopsychiatre, dirige le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Elle explique comment l’idéologie actuelle pousse les migrants à s’acculturer au prix d’une désintégration.

Marie Rose Moro, ethnopsychiatre, dirige le service de psychopathologie de l’enfant et de l’adolescent à l’hôpital Avicenne de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Elle explique comment l’idéologie actuelle pousse les migrants à s’acculturer au prix d’une désintégration.