La population de Toulel, comme d’ailleurs tous les peuples ouest africains, sont des grands voyageurs. Au début du siècle dernier, les jeunes gens en quête d’une meilleure condition de vie matérielle partaient chercher fortune dans les pays de la sous région comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Gambie…Cette migration vers les pays les plus proches du pays d’émigration se faisait principalement en deux temps : en période d’hivernage, les travailleurs saisonniers ou navétanes partaient cultiver les champs d’arachides dans les bassins arachidiers au Sénégal ou en Gambie. Ils y restaient jusqu’à la fin des récoltes.

La population de Toulel, comme d’ailleurs tous les peuples ouest africains, sont des grands voyageurs. Au début du siècle dernier, les jeunes gens en quête d’une meilleure condition de vie matérielle partaient chercher fortune dans les pays de la sous région comme le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Gambie…Cette migration vers les pays les plus proches du pays d’émigration se faisait principalement en deux temps : en période d’hivernage, les travailleurs saisonniers ou navétanes partaient cultiver les champs d’arachides dans les bassins arachidiers au Sénégal ou en Gambie. Ils y restaient jusqu’à la fin des récoltes.

Et, durant le reste de l’année, les plus ambitieux se transformaient en jula (commerçant) et faisaient la navette entre la Côte d’Ivoire, la Centre Afrique et leur pays de départ. Mais après les deux guerres mondiales et la demande forte de la France d’une main-d’œuvre pour sa reconstruction, nous avons assisté au départ de certains ressortissants de ce village pour la métropole. Cette migration vers la France est devenue d’autant plus massive de nos jours que le village se vide de toutes ses forces vives, d’où l’abandon de certains travaux qui constituaient la principale source de survie des Toulelinko, habitants de Toulel.

La ruée vers l’Europe ne cesse d’apporter au quotidien son lot de désolation parmi les populations du tiers monde. Des milliers d’asiatiques et d’africains ont fini dramatiquement leur vie dans les fonds des océans et les regs du désert du Sahara. Ce triste trépas collectif devenu récurrent ne rechigne plus la communauté internationale. Pire l’Europe se barricade de plus en plus donnant l’allure d’une forteresse jalousement gardée et préservée de cette légion de pestiférés indésirables.

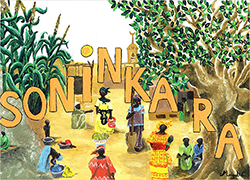

La ruée vers l’Europe ne cesse d’apporter au quotidien son lot de désolation parmi les populations du tiers monde. Des milliers d’asiatiques et d’africains ont fini dramatiquement leur vie dans les fonds des océans et les regs du désert du Sahara. Ce triste trépas collectif devenu récurrent ne rechigne plus la communauté internationale. Pire l’Europe se barricade de plus en plus donnant l’allure d’une forteresse jalousement gardée et préservée de cette légion de pestiférés indésirables.  Si l’on considère l’histoire de la région du Gooy (2) depuis les années 1850, on est frappé par la multiplicité des crises alimentaires années 1970-80, marquées par une recrudescence des migrations de travail. Par ailleurs ces villages soninké connaissent, comme le reste du Sénégal, une forte croissance démographique depuis une trentaine d’années. N’est-ce pas là un paradoxe par rapport à l’histoire et à la crise actuelle de cette société sahélienne?

Si l’on considère l’histoire de la région du Gooy (2) depuis les années 1850, on est frappé par la multiplicité des crises alimentaires années 1970-80, marquées par une recrudescence des migrations de travail. Par ailleurs ces villages soninké connaissent, comme le reste du Sénégal, une forte croissance démographique depuis une trentaine d’années. N’est-ce pas là un paradoxe par rapport à l’histoire et à la crise actuelle de cette société sahélienne?