L’auteur présente les résultats de quatre études récentes qu’il a menées sur la psychologie sociale du sujet immigré bilingue, enfant ou adulte, à partir de réactions linguistiques de celui-ci.

L’auteur présente les résultats de quatre études récentes qu’il a menées sur la psychologie sociale du sujet immigré bilingue, enfant ou adulte, à partir de réactions linguistiques de celui-ci.

Les comportements linguistiques analysés font apparaître une grande diversité de stratégies identitaires selon la spécificité de chaque situation et une utilisation ingénieuse et infiniment variable des codes qui favorise l’adaptation de la personnalité.

Les propos suivants essaient d’interpréter les résultats de quelques études qui nous ont intéressé ces dernières années, dans le but d’approcher la psychologie sociale du sujet immigré bilingue 1 à partir des variations de ses réactions linguistiques. Pour cela, nous avons eu affaire à plusieurs sortes de migrants, en mobilisant des stimuli différents ; nous présenterons rapidement quatre de ces investigations puis les remarques faites, avant de proposer des éléments de réflexion.

Vers le milieu des années 1970, un jeune candidat au doctorat du nom de Donald Ray étudiait des projets d'établissement rural en Zambie. « Un des projets a soudainement pris fin lorsque le chef du village est apparu et a intimé aux ouvriers l'ordre de cesser les travaux », explique-t-il. « Il était chargé de l'administration des terres et n'avait pas été consulté. » Plusieurs années après, dans ses recherches en vue de la rédaction d'un ouvrage sur le Ghana, Ray a été frappé par le pouvoir des chefs traditionnels dans le nord du pays. Lors de la révolution du 31 décembre 1981, qui a porté Jerry Rawlings au pouvoir, « [il a] pu constater que les dirigeants de la révolution populaire étaient incapables de vaincre la résistance des chefs ».

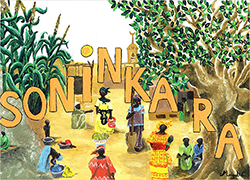

Vers le milieu des années 1970, un jeune candidat au doctorat du nom de Donald Ray étudiait des projets d'établissement rural en Zambie. « Un des projets a soudainement pris fin lorsque le chef du village est apparu et a intimé aux ouvriers l'ordre de cesser les travaux », explique-t-il. « Il était chargé de l'administration des terres et n'avait pas été consulté. » Plusieurs années après, dans ses recherches en vue de la rédaction d'un ouvrage sur le Ghana, Ray a été frappé par le pouvoir des chefs traditionnels dans le nord du pays. Lors de la révolution du 31 décembre 1981, qui a porté Jerry Rawlings au pouvoir, « [il a] pu constater que les dirigeants de la révolution populaire étaient incapables de vaincre la résistance des chefs ». Dans la société soninke où les moyens modernes de diffusion de l’information sont largement présents (radio, télévision, video), des formes traditionnelles de communication sont cependant encore utilisées. Elles sont d’abord attachées à des lieux : pour les hommes, l’arbre à palabres et la mosquée ; pour les femmes, le pilon pour les céréales ou la rivière aujourd’hui partiellement remplacée par le puits et le forage. De plus, les Soninke ont recours à certains moyens de communication anciens. Chaque groupe d’âge, notamment chez les jeunes hommes, possède sa trompette. Losqu’un mariage ou un travail collectif à accomplir doivent être annoncés, quelqu’un utilise l’instrument sur la place publique et le son est clairement identifié par tous comme celui de tel groupe social. Les nouvelles importantes concernant l’ensemble de la communauté sont annoncées par un tambour particulier.

Dans la société soninke où les moyens modernes de diffusion de l’information sont largement présents (radio, télévision, video), des formes traditionnelles de communication sont cependant encore utilisées. Elles sont d’abord attachées à des lieux : pour les hommes, l’arbre à palabres et la mosquée ; pour les femmes, le pilon pour les céréales ou la rivière aujourd’hui partiellement remplacée par le puits et le forage. De plus, les Soninke ont recours à certains moyens de communication anciens. Chaque groupe d’âge, notamment chez les jeunes hommes, possède sa trompette. Losqu’un mariage ou un travail collectif à accomplir doivent être annoncés, quelqu’un utilise l’instrument sur la place publique et le son est clairement identifié par tous comme celui de tel groupe social. Les nouvelles importantes concernant l’ensemble de la communauté sont annoncées par un tambour particulier. L’exemple des immigrés du fleuve Sénégal a longtemps été unique dans l’organisation du soutien à des projets collectifs. Rejoints par d’autres, ils sont soucieux d’un partenariat avec les associations communales et les acteurs du développement.

L’exemple des immigrés du fleuve Sénégal a longtemps été unique dans l’organisation du soutien à des projets collectifs. Rejoints par d’autres, ils sont soucieux d’un partenariat avec les associations communales et les acteurs du développement. L'image la plus répandue du camp de réfugié est celle d’un espace fermé et isolé dans lequel des milliers de personnes survivent grâce à l’assistance humanitaire. Cette image ne reflète pourtant pas la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, étroitement contrôlés par les autorités du pays d’accueil ou non, les sites de réfugiés ne sont en réalité jamais complètement clos. Le déplacement forcé et le regroupement dans des camps suscitent sans cesse de nouvelles formes de mobilités, qui sont activement recherchées par les individus pour reconstruire un capital économique, social et politique. Lorsque la liberté de circulation des réfugiés est restreinte par les pays d’asile, ces mobilités ne disparaissent pas pour autant. Elles deviennent simplement clandestines et donc invisibles aux yeux de l’observateur non averti. Même des camps tels que Dadaab au Kenya ou Kigoma en Tanzanie, réputés pour leur isolement, se trouvent en réalité au cœur de chaînes migratoires et de transferts financiers considérables (S.Turner, 2002 ; Horst, 2002).

L'image la plus répandue du camp de réfugié est celle d’un espace fermé et isolé dans lequel des milliers de personnes survivent grâce à l’assistance humanitaire. Cette image ne reflète pourtant pas la diversité des situations rencontrées sur le terrain. Quelle que soit leur forme, ouverts ou fermés, étroitement contrôlés par les autorités du pays d’accueil ou non, les sites de réfugiés ne sont en réalité jamais complètement clos. Le déplacement forcé et le regroupement dans des camps suscitent sans cesse de nouvelles formes de mobilités, qui sont activement recherchées par les individus pour reconstruire un capital économique, social et politique. Lorsque la liberté de circulation des réfugiés est restreinte par les pays d’asile, ces mobilités ne disparaissent pas pour autant. Elles deviennent simplement clandestines et donc invisibles aux yeux de l’observateur non averti. Même des camps tels que Dadaab au Kenya ou Kigoma en Tanzanie, réputés pour leur isolement, se trouvent en réalité au cœur de chaînes migratoires et de transferts financiers considérables (S.Turner, 2002 ; Horst, 2002).