Pour ma part, je ne pense pas que la théorie de Sayad soit suffisante pour expliquer pourquoi l'immigré en général et soninké en particulier accorde tant d'importance à son village d'origine. Je pense pas qu'il y ait une certaine culpabilité chez l'immigré soninké par exemple, le poussant à tout faire pour son village d'origine.

En relisant un excellent article écrit par Mamadou DIARRA sur les foyers des Soninké dans la banlieue parisienne, on peut noter ceci : "Les Soninké se sentent en extraterritorialité, se renferment sur eux-mêmes et n'entretiennent avec le pays d'accueil que des rapports économiques.

La culture française ne parvient pas à pénétrer l'univers des foyers, elle se heurte au refus des Soninké soucieux de conserver leur authenticité."

Le cas particulier des Soninké, comme le décrit cet article, montre que le soninké, quand il émigre, il emporte son "village" avec lui. Son village ne le quitte jamais, quitte à le replanter dans un foyer, dans une cité.

Si on met ensemble 50 Soninké d'un même village en Alaska, ils vont replanter leur village d'origine avec le même ordre social, les mêmes coutumes.

Il est donc logique que, le Soninké, voyageant avec son "village" dans ses valises, accorde une importance particulière à son village d'origine.

La seconde question concernant l'intérêt qu'accorde les jeunes Soninké nés ou ayant grandi à l'étranger à leurs villages d'origine est à débattre.

Affichage des résultats 1 à 10 sur 14

- 04/09/2007, 21h50 #1

L'importance du village ou de la ville d'origine dans l'immigration!

L'importance du village ou de la ville d'origine dans l'immigration!

Bonsoir

On peut valablement remarquer que les immigrés soninkés, qu’ils soient en France, au Congo, aux Etats-Unis, entre autres pays d’immigration, restent profondément et admirablement attachés à leurs territoires d’origine et au reste de la famille qui y vit.

Des projets bénéfiques en direction de ces villages, toujours d’actualité, leur donnent une image améliorée. Et aujourd’hui, les enfants nés dans l’immigration s’activent autour des projets pour sortir leurs villages d’origine de la léthargie économique et de l’enclavement.

On voit aussi que les familles immigrées vivent l’absence d’aucun membre de la famille au village comme un affront et une extinction du lignage.

Selon vous est ce que c’est ce que Sayad appelle « la faute de l’absence », c’est-à-dire le fait d’avoir quitté sa famille, ses parents qui explique que les immigrés se sentent redevables vis-à-vis de leurs territoires respectifs ?

Ou bien c’est le fait qu’ils ne soient pas insérés dans les pays d’installation qui fait qu’ils drainent toutes leurs potentialités vers leurs villages respectifs ?

S'il y a d'autres raisons à cet attachement, n'hésitez pas à nous en faire part. Bien à tout le monde."Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/

- 06/09/2007, 13h33 #2

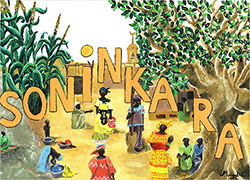

Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !

Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !

http://www.waounde.com

- 06/09/2007, 14h35 #3

Salam

le fait d'emporter son village et de garder avec soi implique en partie de ne pas se perdre. Exemple: Les anciens nous racontent souvent au temps de James Brown ques des fils soninkés sont devenus "americains et irrecuperables". Ils ne participent plus aus differents projets associatifs de la vie soninké. Ils voient leurs freres et amis se detourner de leur but. Mais cette situation evolue alors pourquoi restons-nous toujours dans la meme chose?

Certes des avancées ont ete ralisees mais il reste toujours un chemein à parcourir.

Secondo des jeunes soninkés d'ici qui accordent un interêt à leurs villages d'origine s'explique en plusieurs phases.

Certains sont à la quête des reperes.

D'autres font des actions humanitaires.

Vous savez l'Afrique a besoin de ses fils sur tous les plans.

Alors pourquoi pas nous les jeunes soninkés ne ferons pas d'actions avant qu'un autre fasse à ta place.

Il ya autant des raisons et continuons le debat...

wa salamIl suffit que deux personnes se haissent pour que la haine gagne toute l'humainté toute entière.

- 07/09/2007, 00h12 #4

C'est séduisant ce que vous avez dit ici.

"Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/

- 24/10/2007, 20h58 #5

Je pense aussi que l'importance du village dans la situation d'immigration s'explique, en plus de tout ce que vous avez dit plus haut, par une affirmation de soi, une certaine expression de sa colère, de son rejet par la société d'immigration. Il peut s'agir dans ce cas d'une expression de dépit de la part des immigrés qui pour la majorité n'arrivent toujours pas à s'inserrer comme il se doit dans la société française. C'est comme si ils disaient ceci " Et ben, comme ils ferment les portes devant nous, retournons à notre façon de vivre. Vivons comme si nous étions en Afrique".

Dernière modification par Cheikhna Mouhamed WAGUE 06/11/2007 à 00h37

"Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/

- 20/11/2007, 23h45 #6

Bonsoir

Je trouve fort charmants vos post messieurs, quoique un peu trop idéalistes à mon goût.

Je voudrais moi aussi croire que le « Soninké » est par nature très attaché à sa culture et à son village. Toutefois je pense que cet attachement ne fait que masquer la mauvaise intégration (qui n’est pas totalement de leur faute) des soninkés en France. Ni plus ni moins.

J’adhère à la thèse de Timéra (cf ; Les Soninkés en France), selon laquelle les primo migrants soninkés n’ont pas bénéficié de l’aide des structures en place afin de faciliter leur insertion économico sociale. De ce fait ils n’ont du compter que sur eux-mêmes, s’organiser entre eux pour « survivre » cela à entraîné un « repli » sur la communauté et la reproduction, en France, du système villageois, seul modèle qu’ils aient jamais connu alors. Cela explique en partie pourquoi les pratiques traditionnelles sont encore si vivantes, et ce, même en contexte d’immigration. Combien de Soninké de la première génération se sont bien « intégrés » à la société française ne serait que par une bonne maîtrise de la langue, pourtant combien d’entre eux ont passé au moins 20 ans ici. D’autre part, s’ils étaient aussi attachés au village qu’on veut le croire, pourquoi lorsque la raison principale pour laquelle ils sont venus s’établir en France n’a plus lieu d’être, à savoir le travail, pourquoi la retraite arrivée ne rentrent-ils pas dans ce cher village, se contentant d’allers-retours d’un point à l’autre ?

J’ajouterais par ailleurs que la multiplication des associations de migrants, souvent constituées en fonction de l’appartenance villageoise, est un autre facteur qui explique l’attachement et l’implication dans la vie du village en contexte migratoire. En effet bon nombre d’hommes venus travailler en France sont tous les jours exploités économiquement et subissent au quotidien des humiliations sans voir leur statut social changer. S’impliquer dans la vie du village à travers les associations permet de les revaloriser socialement. Autre avantage cela permet de maintenir un lien continu avec le village d’être parti prenante, en temps quasi réel dans la vie politique et sociale de celui-ci malgré la distance.

Enfin la thèse de Sayad sur la « culpabilité » du migrant, bien qu’elle n’explique pas tout n’est pas dénuée d’intérêt. Ce sentiment peut n’être pas conscient mais il n’en est pas moins réel. Il est courant chez le migrant d’être très attachée à des traditions et de défendre un idéal villageois souvent dépassé, au sein même du village en question.

Dernière modification par Cheikhna Mouhamed WAGUE 20/11/2007 à 23h54

Pas folle la guêpe!!!

- 21/11/2007, 00h04 #7

Bonsoir ma soeur!

Ton raisonnement est de qualité. C'est vraiment la scientifique qui analyse ici. J'y adhère du tout au tout. J'y adhère d'autant plus que si toutes les conditions de l'insertion des premiers immigrés étaient réunies, à l'instar de leurs collégues italiens, hongrois, etc., ils n'auraient pas eu à réproduire dans le pays d'installation le même schéma du village. C'est effectivement, comme tu le dit si bien, une façon d'exister, de combattre leur rejet. Merci ma petite sociologue. Dis-donc, il y a de la graine dans le forum.Dernière modification par Cheikhna Mouhamed WAGUE 21/11/2007 à 01h31

"Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/

- 21/11/2007, 00h11 #8

Je pense que même si les primo-arrivants "soninké" avaient pu bénéficier de l'aide et de strucutres pour faciliter leur intégration dans la société d'accueil, ils n'auraient pas pour autant abandonner leur mode de vie communautaire tant qu'ils se retrouveront ensemble dans un même lieu.

Ce phénomène s'est produit partout : en Afrique centrale et même dans les capitales avec les Kompo Xoore.

A mon avis, cela s'explique par le simple fait que les primo-arrivants, en arrivant dans la société d'accueil, n'ont aucune intention d'intégration, la raison principale de leur présence étant juste pour entretenir des rapports économiques avec le pays d'accueil.

Après, c'est vrai que lorsque la forme d'immigration change, elle doit être accompagnée de processus d'intégration pour ne serait-ce que faciliter l'existence des enfants.Sooninko, Soninkara.com est notre village "virtuel " Soninké où il y fait bon vivre, communiquer, échanger. L'Hospitalité, le respect et la solidarité sont nos valeurs. - Laisse parler les gens ... On s'en fout! - Les Chiens aboient .... la caravane passe toujours !

http://www.waounde.com

- 21/11/2007, 00h32 #9

Bonsoir

Je suis d'accord avec toi dans le sens où même si toutes les conditions étaient réunies ils n'auraient certes pas abandonné leurs spécificités culturelles. Mais ils ne seraient pas non plus resté vingt ou trente ans sans parler français. S'il n'y avait pas le sytème de ghettoïsation ou si on les avait pas parqué dans des foyers, ils auraient sans doute fait un pas vers la société française, ils auraient appris d’elle par la même occasion plein de choses. L’insertion à la canadienne où on ne met pratiquement pas les mêmes populations dans un même coin est entrain de faire ses preuves. C’est dire que si la même politique avait été adoptée dès le début pour les premiers migrants, ils auraient été comme toi et moi. On a certes pas abandonné nos spécificités identitaires, mais on a un certain contact avec les gens du pays d’installation, chose qui a manqué aux premiers migrants.Dernière modification par Cheikhna Mouhamed WAGUE 23/11/2007 à 19h12

"Seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse".(Alfred de Vigny). "Je rends un hommage bien mérité à l'amitié quand elle est sincère et à la parenté quand elle est bien entretenue". http://smk.eklablog.com/

- 21/11/2007, 10h46 #10

Tout à fait d'accord avec toi car la vie en groupe fait parti de notre culture(famille africaine)

Cela me rappel le reportage du 19/11/07 ( http://www.soninkara.com/forums/france/reportages-bandes-communautes-ghettos-2652.html )où il nous accuse de communautarisme.

Exactement et d'ailleur tu me rappel une discution de mes oncle qui disaient qu'à l'époque quand l'un d'entre fesait la demarche pour la nationalité Française les autres notament les "xirisou" les fustigeait en les décourgeant.A mon avis, cela s'explique par le simple fait que les primo-arrivants, en arrivant dans la société d'accueil, n'ont aucune intention d'intégration, la raison principale de leur présence étant juste pour entretenir des rapports économiques avec le pays d'accueil.

Et quand l'un d'entre eux ne les avait pas écouter et l'avait eu ils disaient que c'était fini et qu' il va bientot disparaitre parmi les blanc en quitant leur communauté .

.

Mais maintenant,beaucoup beaucoup d'entre eux regretent car ça aurait facilité beaucoup de chose,notament le regroupement familial.

Mais c'est pas de leurs faute car il n'était pas instruit et ne savait pas malheuresement.

Sisi car le simple faite de prendre des cours du soir a permi à beaucoup d'entre eux d'avoir une bonne situation par la suite et d'aider leurs enfants dans leur devoir pour commencer une bonne scolarité.Après, c'est vrai que lorsque la forme d'immigration change, elle doit être accompagnée de processus d'intégration pour ne serait-ce que faciliter l'existence des enfants.Si tu prend le chemin de je m'en fout,tu va arrivé au village de si je savais !

http://www.hisnulmuslim.com/index-pa...6-lang-fr.html

Abou Hourayra rapporta que le messager d’Allah(saw) dit : »chaque dernier tiers de chaque nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit : Qui m’invoque afin que Je l’accueille, qui Me demande afin que je lui donne, qui M’implore pardon afin que Je lui pardonne » [Boukhari, Mouslim, Abou Daoud, An-nasaî, at -thirmidi et Ibn Majah]

Discussions similaires

-

De quel village ou ville, venez-vous ?

By Jade in forum MaliRéponses: 338Dernier message: 31/12/2012, 02h21 -

Racontons un peu ! Comment êtes vous devenu natif d'un tel ou tel village ou ville ?

By makalou in forum De l'Origine des SoninkéRéponses: 62Dernier message: 06/05/2012, 13h47 -

Une question aux enfants nés ou ayant grandi dans l'immigration!

By Cheikhna Mouhamed WAGUE in forum CultureRéponses: 49Dernier message: 15/10/2010, 21h03 -

Petit geste de grande importance

By Ibrahim Soukouna in forum FranceRéponses: 8Dernier message: 21/11/2007, 09h15 -

L’importance du salut et de sa réponse

By khairou in forum ReligionRéponses: 1Dernier message: 04/04/2007, 21h05

LinkBack URL

LinkBack URL À propos de LinkBacks

À propos de LinkBacks

Réponse avec citation

Réponse avec citation