Dans un monde appelé à connaître de terribles bouleversements liés à la rareté des ressources vitales, quel sera le sort du Mali ?

Dans un monde appelé à connaître de terribles bouleversements liés à la rareté des ressources vitales, quel sera le sort du Mali ?

J’ai récemment rencontré un ingénieur malien qui œuvre dans la haute technologie à Montréal depuis près de 20 ans après de brillantes études à l’EN Sup de Bamako. De prime abord, j’étais étonné de découvrir que l’homme était originaire du Mali puisqu’il parlait un anglais sans accent et semblait merveilleusement intégré à son environnement en Amérique du Nord. Il est spécialiste dans un domaine scientifique extrêmement rare. Si l’on se réfère à la Théorie de l’accomplissement d’Abraham Maslow, notre homme est vraiment « arrivé » sur cette terre et ce à la sueur de son... cerveau.

Une fois passé le sujet de la rencontre, j’ai entamé une discussion personnelle avec lui. Naturellement, je ne pouvais ne pas évoquer la terre natale. Sur un éventuel geste d’engagement envers le Mali, sa réponse a été sèche : « Mon cher frère, je te donne un conseil d’ami : oublie ces républiques de banane et concentre-toi sur ton travail ici au Canada. Des pays comme le Mali n’ont aucun avenir, c’est comme les tocards aux courses de chevaux. A part le blablabla habituel, rien ne changera rien n’avancera. Ne parle surtout pas de ce pays natal à tes enfants, tu vas les déstabiliser en leur faisant croire qu’il y a quelque chose de bon là-bas. Personnellement, je n’ai aucune intention de m’y installer même après ma retraite et franchement, je suis content que mes enfants n’y aient rien à cirer. Ce genre de pays est appelé à faire partie des reliques de l’Histoire de l’humanité ! »

J’avoue que sur le coup, je suis resté sonné, sans mot. Je ne pouvais pas répliquer tellement la charge était empreinte de mépris. Il ne semblait y avoir aucune forme de nostalgie ou de reconnaissance dans sa voie. Pour lui, le Mali se conjugue au passé et passons à autre chose. Et ce n’est pas la première fois que j’entends ce genre de discours de la part d’autres nationalités africaines ou antillaises. Mais d’un Malien !

De par ma nature, je fuis systématiquement les personnes négatives, celles qui répètent ad nauseam qu’il n’y a pas de future, ne sont pas capables de faire des nuances. Franchement, je n’aime pas les fatalistes et les défaitistes. De même que je n’aime pas les personnes soumises, incapables de se rebeller, prêtes à tout accepter sans broncher tant que cela leur procure un cure-dent.

De mon point de vue, la grâce de l’Homme sur terre est son intelligence. Nous devons remercier Dieu de nous avoir pourvus de cette extraordinaire capacité de raisonnement et d’action qui nous permet de dompter la nature et d’améliorer notre sort. C’est cette intelligence également qui offre à l’homme le libre-arbitre : se coucher devant l’incurie ou se mettre debout chaque fois qu’il en sent le besoin.

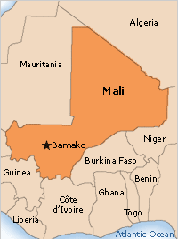

Une fois à la maison, la discussion avec ce scientifique m’a longuement taraudé l’esprit. J’ai pensé à ce Mali : un pays de 1 240 000 km2 (et des poussières) ; deux des plus grands fleuves d’Afrique (le Niger et le Sénégal) ; un delta central du Niger qui fait presque dix fois la superficie de la Belgique ; de l’or en quantité dans le sous-sol ; deux ethnies (les Soninké et les Diawando) parmi les plus douées du monde en commerce et surtout un capital humain impressionnant.

Et pourtant, ce pays continue tristement à figurer dans le peloton de queue des plus pauvres parmi les pauvres, l’Afrique. Que se passe-t-il donc ? Je n’avais aucune envie de foncer à la bibliothèque municipale pour dévorer des prescrits de sciences économiques ou autres documents ésotériques qui décortiquent la misère du continent noir. Encore moins les élucubrations lassantes des « spécialistes de l’Afrique ».

Il m’est simplement revenu en mémoire une conférence publique de l’ancien Premier ministre du Québec Jacques Parizeau. M. Parizeau, ce jour-là, s’était longuement appesanti sur la situation du Québec de la fin des années 1950 : « A peine 10 % des Québécois savaient lire et écrire. La misère crasse régnait partout. Les femmes faisaient en moyenne 10 enfants. La pauvreté se transmettait de génération en génération. Et une élite pourrie, corrompue, nous répétait sans cesse que nous étions nés pour un petit pain, que nous ne devions pas avoir d’ambition, que la richesse est satanique et que les riches iront tous en enfer, etc. » .

Le début des années 1960 a marqué une rupture fondamentale. Grâce à des réformes audacieuses dans tous les domaines, le Québec a comblé son gap de développement par rapport au reste du Canada. Mais, au-delà du travail titanesque réalisé par une génération qui s’était débarrassée de tous ses complexes, j’ai retenu ces mots extraordinaires de l’ex-Premier ministre : « La richesse ou la pauvreté d’un peuple est d’abord un état d’esprit. Il y a des peuples qui meurent de misère, qui se complaisent dans leur misère et prient abondamment le ciel de leur venir en aide sans comprendre qu’ils doivent d’abord s’aider. Il arrive aussi des moments où un peuple en particulier se lève et dit : trop c’est trop ! Nous ne voulons plus nous suicider dans des complaintes et des lamentations stériles. En 1960, nous aurions pu continuer à brailler et rejeter toutes nos misères sur le dos du régime obscurantisme du Premier ministre Maurice Duplessis. Nous avons dit que le passé est le passé, se plaindre de l’histoire est de l’enfantillage. Mes chers amis, le développement d’une nation est un état d’esprit. Nous n’avons pas ouvert une usine de billets de banque mais nous sommes fiers de ce que nous avons fait du Québec. Il n’y a aucun miracle sur cette terre : soit un peuple décide de se prendre en main et d’avancer soit il se morfond dans le fatalisme et laisse les autres le diriger. Nous avons décidé que plus jamais nous ne serons les porteurs d’eau d’une autre nation. Et dans l’histoire, tous les peuples qui ont pris conscience de leur misère et l’ont refusé ont réussi des prouesses. Par contre, d’autres ont sombré, par défaitisme et fatalisme ».

Le souvenir de cette conférence m’a dopé momentanément le moral. Et pourtant, j’ai repensé immédiatement au scientifique malien et aux questions qu’il me posait : « Que deviendra le Mali si le baril de pétrole atteint 200 dollars ? Que l’eau manque ou tout simplement qu’une nouvelle donne mondiale oblige les pays du Nord à couper l’aide publique au développement. Réfléchis bien au sort d’un pays qui n’existera plus une fois sevré de l’aide internationale. Tu verras des gens s’entretuer dans la rue pour deux kilos de riz ou des bananes pourries ! »

Oui certes, il a fait son choix mais je ne suis pas capable de penser comme lui : cette terre qui abrite mon cordon ombilical ne sortira jamais de mon cœur, même en devenant une version 21e siècle de la cité perdue de l’Atlantide. En même temps, comment rester serein en pensant que tout est possible quand on le veut réellement ; en pensant à ce que sera le Mali dans 100 ans ; en pensant à ce pays que les colons voulaient transformer en grenier de l’Afrique de l’Ouest ?

Mon ambivalence et mon chagrin, c’est peut-être le souvenir de ce que disait mon grand-père il y a près de 30 ans : « Ada wawi yeguitindè lawi adounarou Allah fou, A yeguitata abada lawol soudou baba ! » C’est du peul from Macina et je n’ai aucune envie de traduire. Et surtout, je n’ai aucune réponse à la question du titre.

Ousmane Sow (journaliste, Montréal), Les Echos.